三角西港 排水路の映像には、通常は立ち入れない場所も含まれています。

JPNガラス玉さんが

当時の空気をそのまま感じ、

まるで時間旅行をしているようだった。

INSTAGRAM

三角西港 排水路の映像には、通常は立ち入れない場所も含まれています。

熊本県

三角西港

三角西港は、明治20年(1887年)にオランダ人技師ムルドルの設計で築かれた、明治三大築港の一つです。熊本県にとって悲願の港として建設され、県民の期待と歓喜の象徴でもありました。石積みの埠頭や水路など当時の都市計画がほぼ完全な形で残り、平成14年(2002年)に国の重要文化財に指定。港町三角はかつて海上交通の要地として栄え、行政・司法の中心でもありました。現在は明治の面影を残す港として、多くの人が訪れています。

住所

〒869-3207

お問い合わせ

0964-53-0010(三角駅観光案内所)

三角西港

石積埠頭 (国重要文化財)

明治20年(1887年)に築かれた全長約756メートルの壮大な構造で、今も当時のままの姿をとどめています。幾何学的に美しい石積みが海に続く風景は、歴史の重みと職人の技を感じさせ、写真映えするスポットとしても人気。明治の近代化の息吹を感じることができる観光名所です。

浦島屋

文豪・小泉八雲が立ち寄った当時の旅館「浦島屋」を、写真資料をもとに復元。彼の紀行文「夏の日の夢」には、滞在中の情景や三角の風景が描かれており、明治の港町の雰囲気を今に伝えます。館内は一般公開されており、埠頭や瀬戸を一望できるスポットです。

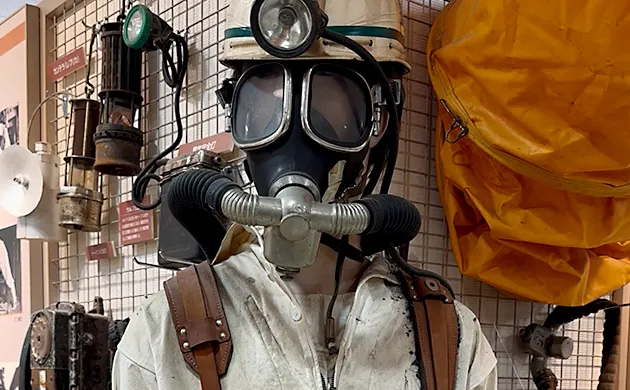

排水路 (国重要文化財)

三角西港の排水路は、満潮時に海水を引き込み、干潮時に自然と排水される構造で設計されました。この仕組みにより、道路側溝等からの雨水を効果的に流す「天然の下水道」としての役割を果たしています。明治期の先進的な土木技術が活かされたこの排水路は、当時の都市計画の高度さを今に伝える貴重な遺構です。

旧宇土郡役所庁舎 (国登録有形文化財)

明治35年(1902年)に宇土郡役所として建てられた木造洋風建築の庁舎は、当時の行政の中心地として三角町の発展を支えてきました。明治期の洋風建築の造形の規範となる建物で、漆喰塗りの壁や天井、装飾などが特徴です。現在は「九州海技学院」として活用され、船員の養成や海技教育の場となっています。

旧三角簡易裁判所本館 (国登録有形文化財)

明治23年(1890年)に開庁し、大正9年(1920年)に現在の場所に移設されました。平成4年(1992年)まで裁判所として使用された後、「法の館」として一般公開され、法制度や歴史に関する資料が展示されています。歴史ある建築を通して、地域の法文化の歩みに触れることができます。

旧高田回漕店 (市指定文化財)

明治20年(1189年)頃に建設された荷物や乗客を扱う回船問屋で、当時の港町の風情を今に残しています。歴史的な商家建築として保存され、三角西港の往時を物語る文化遺産として訪れる価値があります。

旧三角海運倉庫 (国登録有形文化財)

旧三角海運倉庫は、明治20年(1887年)に建築された土蔵造り荷揚です。現在はカフェ「アマテラス珈琲」として営業しています。当時の面影を残す建物を活用し、歴史とモダンが融合した内装空間で、観光客や地元住民に親しまれています。

アマテラス珈琲

住所

宇城市三角町三角浦1268-1

営業時間

10時~17時

定休日

不定休

周辺の立ち寄りスポット

明治天皇即位50周年記念事業として構想されましたが、明治45年(1912ねん)の天皇崩御により目的を変更。大正7年(1918年)に「天皇頌徳記念館」として宇土郡の公会堂・産物陳列館・教育振興などの施設として建設されました。小泉八雲の紀行文「夏の日の夢」にも登場する旅館・浦島屋の跡地に位置しています。

三角東港は「海のピラミッド」と呼ばれる円錐型の建造物が象徴的存在。直径34m・高さ25mの二重螺旋スロープ構造で、自然光を取り入れ夜は発光。景観を楽しめる環境装置としても機能しています。

住所

〒869-3207

お問い合わせ

0964-53-1111(宇城市三角支所経済建設課)

三角港(三角東港)

穏やかな波の三角ノ瀬戸の先に深緑の山々が見える。じりじりと照りつける夏の陽射しに、私は目を細めた。

続きはnoteで

ともい・ひつじ

「12の物語」一覧へ

宮原坑の映像には、通常は立ち入れない場所も含まれています。

JPNガラス玉さんが

動きを止めたはずの機械に、

今なお脈打つ熱量を感じました。

INSTAGRAM

宮原坑の映像には、通常は立ち入れない場所も含まれています。

福岡県

三池炭鉱 専用鉄道敷跡

三池炭鉱専用鉄道は、1878年に馬車鉄道として始まり、1891年には蒸気機関車が導入、1923年には全線電化されるなど、当時最先端の技術を導入して発展しました。鉄道網は最盛期に総延長150kmを超え、坑口・工場・三池港を結び、石炭運搬と通勤輸送の大動脈として機能。現在も一部は三井化学の専用線として稼働しており、鉄道ファンにも人気のスポットです。

三池炭鉱 専用鉄道敷跡

三池炭鉱 宮原坑

1888年に三井に払い下げられ、團琢磨のもとで本格的な近代化が進みました。深部掘削に伴う大量の湧水対策として1895年に宮原坑第一竪坑を着工。排水・揚炭設備の整備により1898年に操業を開始し、主力坑として年間40~50万トンの出炭を達成しました。MIT(マサチューセッチュ工科大学)で鉱山学を学んだ團は、欧米での視察経験を活かし、鉄道や港の整備も進め、日本の産業革命を支える石炭供給拠点として三池炭鉱の近代化を牽引しました。

住所

〒836-0875

お問い合わせ

0944-41-2515(大牟田市世界遺産・文化財室)

開館時間

9:30~17:00

休館日

毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)スケジュールはこちらをご確認ください

三池炭鉱 宮原坑

三池港

1908年に開港した、日本唯一の閘門式ドックを備える三池港は、有明海の干満差を克服して石炭を大型船に直接積み込むことを可能にした港で、三池炭鉱の発展に寄与しました。現在も閘門は稼働し、土日祝には展望所からガイド付きで見学が可能です。隣接する「三池港あいあい広場」は大牟田市民の憩いの場として、多くの方が訪れています。

三池港

周辺の立ち寄りスポット

かつて日本最大の炭鉱の町として栄えた大牟田市。その中心であった三池炭鉱を紹介するのが「石炭産業科学館」です。石炭の発見から技術の進歩、炭鉱機械の展示に加え、エネルギーを使って遊べる体験コーナーもあり、子どもから大人まで楽しめます。世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産である三池炭鉱を巡る前に、ここで理解を深めるのがおすすめです。

住所

〒836-0037

お問い合わせ

0944-53-2377

開館時間

9:30~17:00

休館日

毎週月曜日(祝日と重なる時は次の平日)、年末年始(12/29~1/3)

大牟田市石炭産業科学館

その日は誕生日だというのに、私は朝からイライラしていた。

続きはnoteで

おかざき・たくま

「12の物語」一覧へ

万田坑の映像には、通常は⽴ち⼊れない場所も含まれています。

JPNガラス玉さんが

現地の雰囲気が色濃く残っており、

当時そこで働いていた人々を

思い浮かべると、鳥肌が立つような

空気感に包まれました。

INSTAGRAM

万田坑の映像には、通常は⽴ち⼊れない場所も含まれています。

熊本県

万田坑

明治から昭和初期にかけて三池炭鉱の主力行として稼働し、日本の近代化を支えた上質な石炭を産出した施設です。現存するレンガ造りの重厚な建物や、炭鉱マンたちが地底へと降り立った坑口、石炭採掘を支えた巨大な巻揚機が残る機械室など、当時の姿を色濃く伝える貴重な産業遺産が見学できます。産業革命期の息吹を今に伝える万田坑は、近代日本を築いた労働の歴史や技術革新を体感できる場として、多くの人々に親しまれています。

周辺の立ち寄りスポット

昭和14年頃の万田坑を復元した模型や古写真、映像、部材などを通じて炭鉱の歴史を学ぶことができます。隣接するまるごとあらお物産館では、荒尾市の特産品を販売しており、地域の魅力に触れることができます。

万田坑・万田坑ステーション

住所

〒864-0001

お問い合わせ

0968-57-9155

営業時間

9:30~17:00

休日

毎週月曜日(祝日の場合は、翌日)

万田坑ステーション

かつて荒尾市の基幹産業であった石炭産業の歴史や、炭鉱とともに歩んだまちの暮らしの変遷を学べる施設です。展示ホールや展示室では、炭鉱マンが実際に使用していた道具や、当時の炭鉱の様子を伝える写真パネルなどを公開。

住所

〒864-0001

お問い合わせ

0968-64-1300

営業時間

9:30~19:30

休日

毎週月曜日(祝日の場合は、翌日)

万田炭鉱館

鉄骨の櫓は八月の晴天を悠々と突き上げていた。

続きはnoteで

あおい・ぺき

「12の物語」一覧へ